本日、ついに岡村慎太郎先生をお招きし古典曲講習会の第一弾が実現しました。

対象者を、課題曲を既にお稽古している方にしぼりご案内しましたので、

教室の2,3割り程度の方へしかご案内はお送りしておりませんでした。

それでも希望者が定員を大幅に超えたため、

当初は一日開催の予定でしたが、

岡村先生にお願いし、3日間開催することに変更❗

それでも全然席がたりないので、

同時にオンライン配信もすることになったのでした。

初めて尽くしにワクワクしながらの3時間。

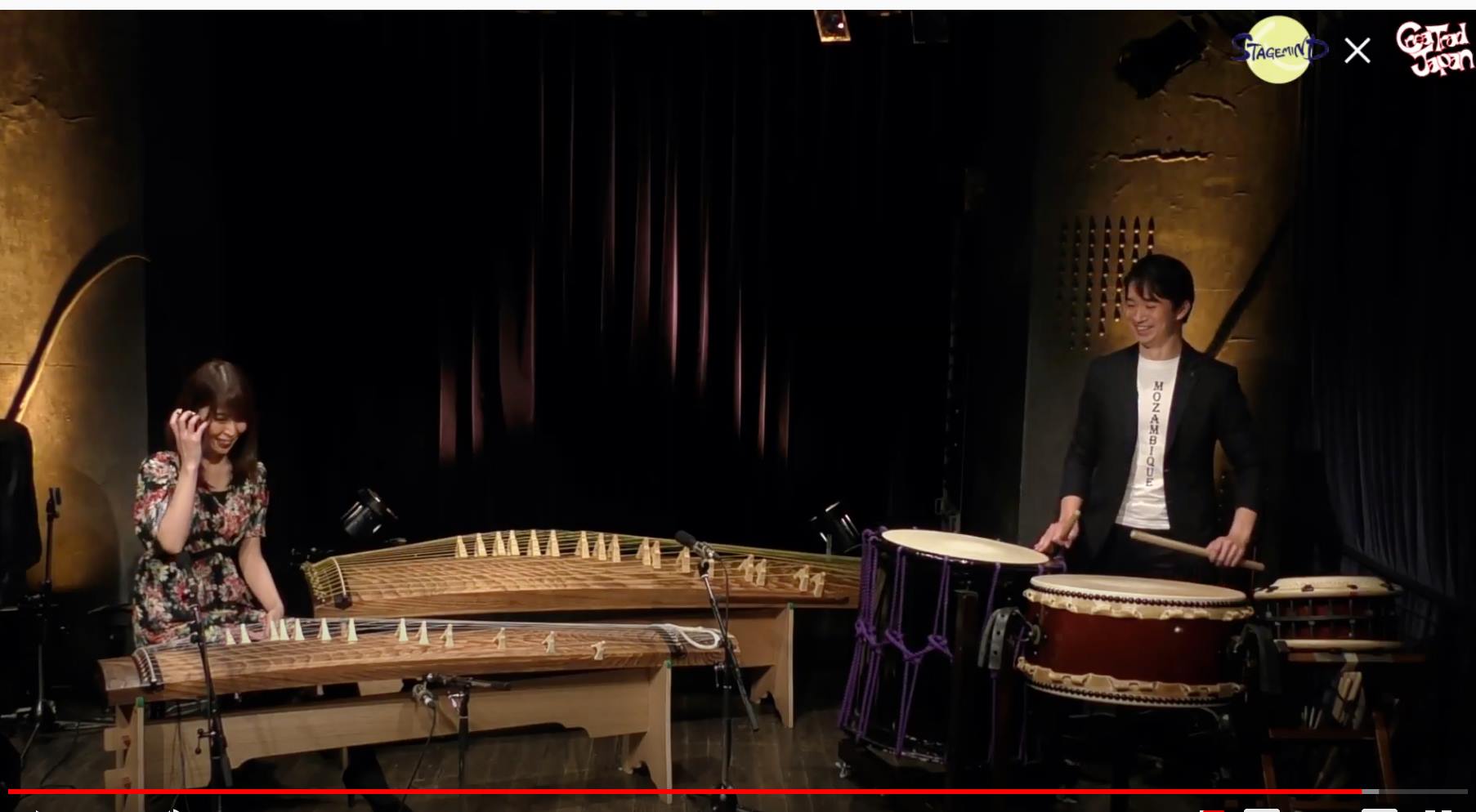

【対面にむけての対策強化】

・メンバーに一人一台づつシールドを新調

・教室の不要なものは全て移動し空間を少しでも広く確保

・検温、手洗い、うがい、消毒、マスクの徹底

・窓は3個所開けっ放しで講習。空気清浄機とともに。

・30分程度のお茶打ち上げも各自の演奏席で。

【オンライン配信について】

・なれているZoom使用

・初参加の方とは事前リハ・オンラインレッスンのときとは違うセッティング。

(コンデンサーマイク2本、一眼レフカメラ2台を音&映像ミキサーを介し配信。いつもはUSBマイク、USBカメラ)

結果

→かなりの高音質となった。

→先生の手元と全身を一画面に映せるので見やすい。

・講習中は視聴者の皆様の音声や画像はミュート。

(合奏したい人は画面のむこうで可能)、

・最後は生徒さん達の画像、音声もオンにし感想等いただきプチ参加型に。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

対面5名。オンライン10名。

ちょうど良いバランスでした。

対面の方たちは、緊張しつつも、岡村先生のお話、生歌、生演奏を

間近で感じられることに感激している様子がひしひしと!

オンライン参加の方たちも、岡村先生の演奏や歌の素晴らしに、

心から驚くとともに、地歌ってこんなに素敵なんだ〜!

自分ももっと頑張ろう〜とモチベーションが相当上がっている様子。

オンラインでの音質、音量も想像以上に良かったそうで、ほっ!

今回は「黒髪」の箏講習でした。

最後は岡村先生のお三味線と合奏という贅沢な時間。

三絃の音も、オンライン通じても、とても素晴らしく、

イヤホンで私もうっとり聞きながら・・・。

来月は2日連続で「千鳥」の講習会です。

岡村先生・・

最終的に3日間も拘束してしまい、さらにオンラインでも、

という無理なお願いを快く引き受けてくださいました。

とっても優しく和やかに、大事なことを沢山伝えてくださる講習・・・

本当にありがたいです!

さて、講習会をすることを一恵先生に事前にお伝えしたところ、

「え〜〜〜!!いいな〜〜〜!!私も参加したい〜〜」

と少女のように興奮なさっていました❗❗

早い時期から「オンラインレッスン」等を軌道に乗せていたことに注目してくださり、

早い時期から「オンラインレッスン」等を軌道に乗せていたことに注目してくださり、 各種マイク使い分け、マイクの位置等による音色の聴き比べということで

各種マイク使い分け、マイクの位置等による音色の聴き比べということで